外払い・下段払いの説明

外払いは相手の中段から上段の攻撃に対して体の外側に受け流す技で、下段払いは、相手からの前蹴りなど、概ね腰から下の「下段」への攻撃を効果的に受け流して対処するための防御技術です。腕の動きは外払いと下段払いでは高さの違いだけで、大方同様の動きをします。特に下段払いは多くある空手の型の中で、足の位置や立ち位置を変えながら、相手の多岐にわたる下段攻撃を想定して、もっとも多く出てくる防御スタイルの一つです。また、組手においても下段払いは相手の攻撃を受け流すために不可欠な技として活用され、重要な役割を果たします。先ずは、外払いで基本的な腕の動きをマスターし、形の稽古を通して、異なる立ち方でも体幹を保ち、常に無駄のない動きができる様に取り組んでいきましょう。

他の受け同様、下で解説する動作についても、流派などによって多少動きが違う場合があります。一つの参考例として捉えてください。

下段払いの基本的な動作の練習 (外払いの練習)

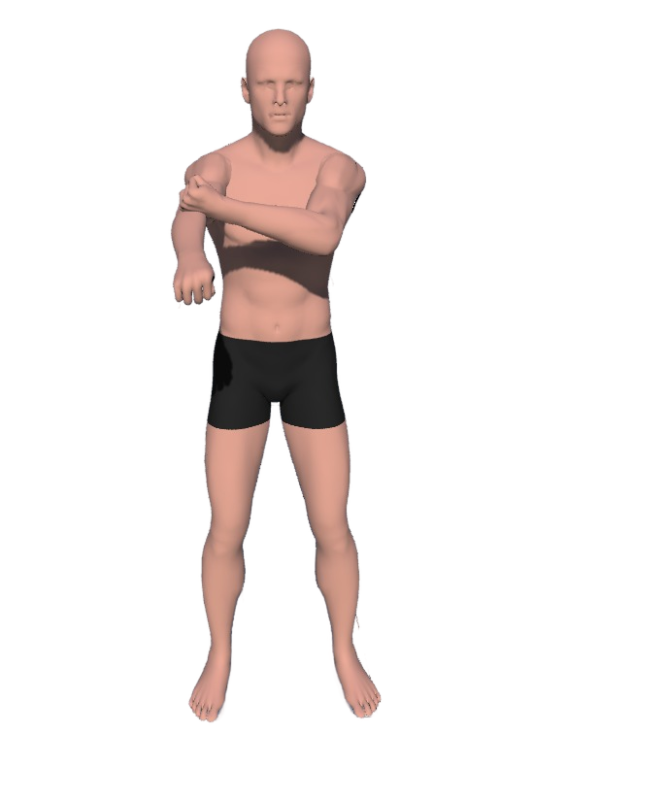

①最初の構えとして、右腕を前方に真っすぐに突き出し、左手は握った拳の掌を上に向けて脇腹位置になるべく脇が開かないように構えます。

②左拳を右腕の肘位置より上(肩の方に)、拳の掌を上に向ける様にして、軽く置く感じに持っていきます。

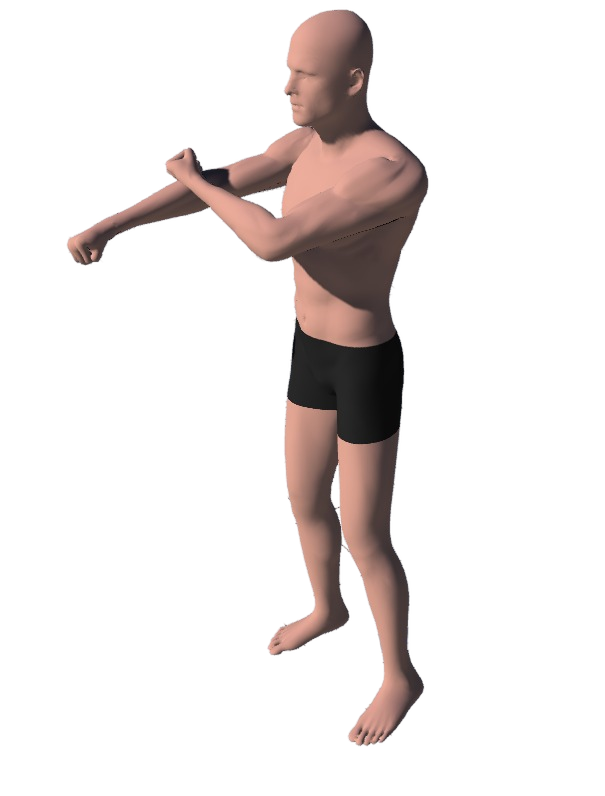

③左図は②の位置から払いに移る際の、左右腕の動きの途中の動作です。右腕に載せていた左拳の掌を下に向ける様に回転させながら、体の前で円を描く様にイメージして腕を振り伸ばします。左手小指側の前腕部(小手)で「払う」ことを意識します。

右腕は逆に、伸ばしていた腕を、拳掌を上に向けながら、肘を曲げ脇腹に添える様に持っていきます。

ポイント! どの受け技にも共通することですが、手首の回転を利用することで、少ない力で効果的に、相手の攻撃をダメージを少なく受け流すことができるのです。

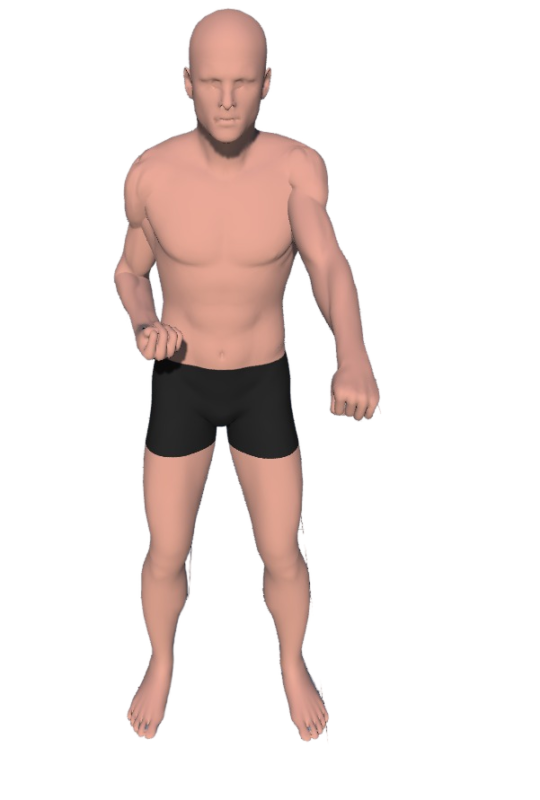

④払い終えた時の形です。①の反対の構えになります。

※下段への攻撃に対しては、斜め下に振り下ろす形になりますが、ここでは腕の動きをしっかりと身に着けましょう。

ポイント! 払い終えた左腕は、勢い余って体から離れすぎない様に、しっかりと「止め」を意識しましょう。

力の入れ具合や速さを意識しながら、同じ動きを左右何度も繰り返し、練習しましょう。

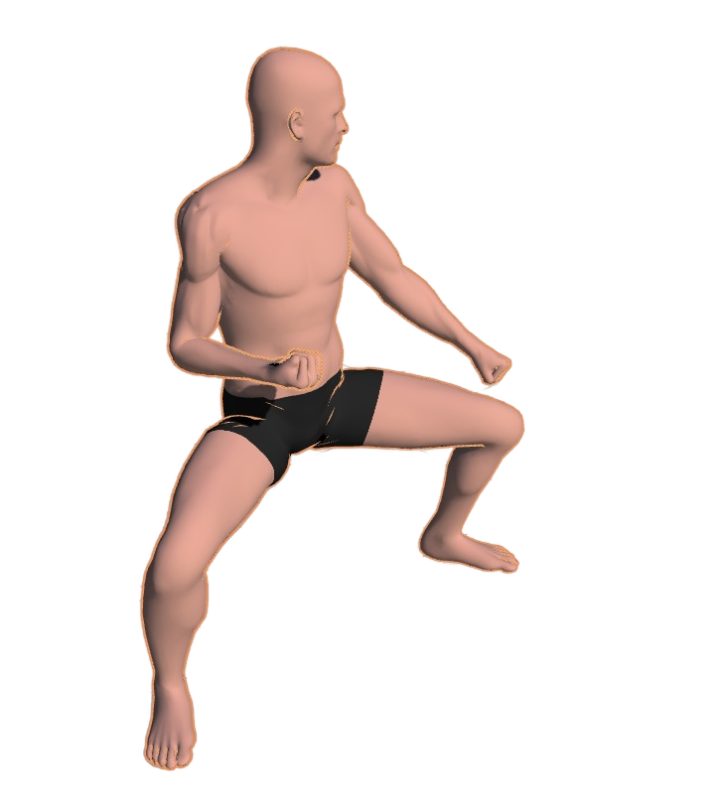

四股立ちでの下段払い

上の外払いの練習から基本的な払いの動作のコツがつかめましたら、下図のように「四股立ち」の姿勢で、左右下段払いの練習を繰り返しましょう。「四股立ち」は別の記事(「空手 立ち方の基本 Basics of standing」)でも解説してますが、慣れないと最初のうちは足の疲労感を感じ、同じ姿勢を保つのがきついかもしれません。左右払いの動作を行う際にも、なるべく頭の高さが変わらぬ様に、おしりを落とし重心を安定させた状態で、体の上下の動きが出ない様に意識してください。顔の向きは受ける方向に視線を向ける事になるので、左右の払いに合わせて顔の向きが変わります。

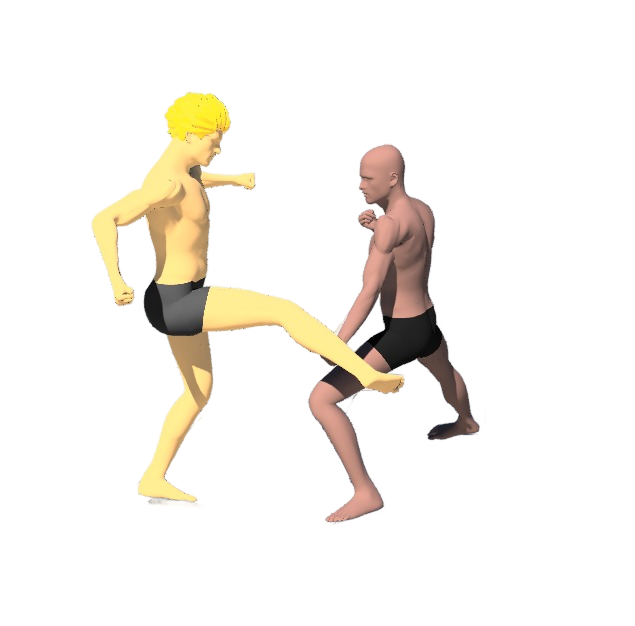

下段払いの実戦例

左図は相手からの下段への蹴り技を前屈姿勢による左下段払いで受け流しているイメージです。

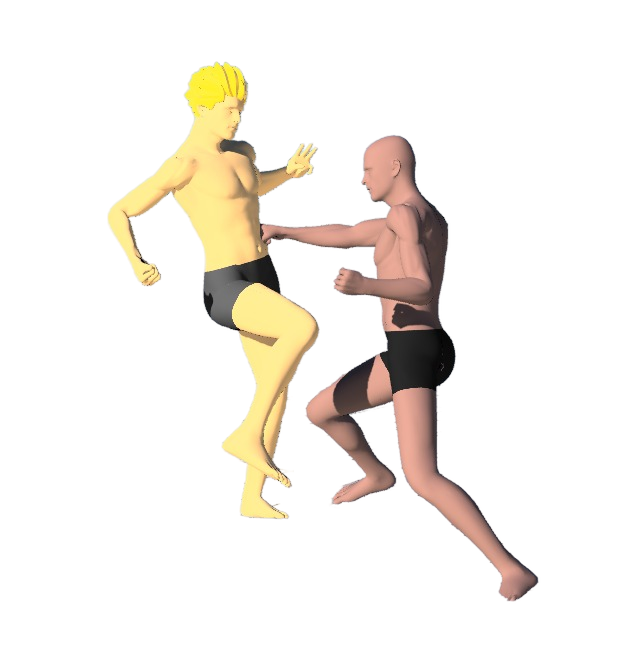

左図は、下段払いで相手の蹴りを受け流した後、右中段追い突きで反撃しています。

まとめ

下段払いは、相手からの下段に向けた、主に蹴り技に対する攻撃に対して防御するのに有効な技術です。空手の型の中でも多く出てきますが、四方八方どこの方向を向いても、その直後に素早く安定した姿勢で、切れのある素早い払いができる様に十分に練習しておく必要があります。

型の練習では、その都度あらゆる方向から受ける相手の下段に対する蹴り技をイメージし、自らの足位置や重心を安定させ、いつでも正しい姿勢で払いが出せる様に、繰り返し練習することが重要です。

その他 受け技の記事

「受け」こそ空手の基本 空手の受けの基本を徹底解説! 【上げ受け】編 図説有

コメント