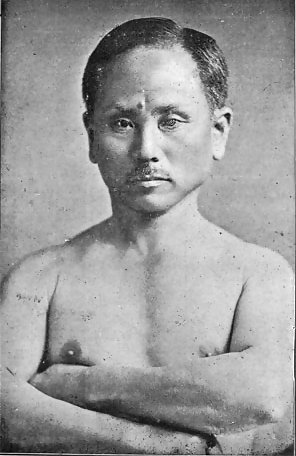

生い立ちと幼少期

船越義珍は、1868年(明治元年)11月10日、沖縄県那覇市首里に、冨名腰義枢の長男として生まれました。幼名は思亀(ウミカミ)、唐名は容宜仁(ヨージニ)です。

船越義珍は、幼い頃から体調を崩しやすく、病弱でした。そのため、父親から空手を始めさせられます。空手は、当時の沖縄では、武術としてだけでなく、健康法としても行われていました。

空手修行

船越義珍は、空手を始めてすぐに才能を発揮し、沖縄を代表する空手家へと成長しました。彼は、首里手の松村宗棍や泊手の松茂良興作、那覇手の東恩納寛量の下で修行を積み、さまざまな空手流派の技を身につけました。

教員生活~空手の普及

1892年(明治25年)、船越義珍は、沖縄県立中城農学校の教員として採用されました。彼は、空手を学校の体育授業に取り入れ、空手普及に尽力しました。

1915年(大正4年)、船越義珍は、東京に渡り、空手を広める活動を始めました。彼は、文部省主催の「古武道体育展覧会」で空手を披露し、その優れた技に、日本武道界からも高い評価を受けました。

1922年(大正11年)、船越義珍は、東京小石川に明正塾道場を開設しました。明正塾道場は、日本初の空手道場として、多くの空手家を輩出しました。

1923年(大正12年)、船越義珍は、日本空手協会を設立し、最高師範に就任しました。日本空手協会は、空手の統括団体として、空手の普及と発展に大きな役割を果たしています。

1924年(大正13年)、船越義珍は、松濤館流を創設しました。松濤館流は、空手道の普及に最も貢献した流派として、今もなお多くの人に愛されています。

船越義珍は、空手道を「自己の修養と他者の為に」という精神で広め、空手を日本全国に普及させた人物です。彼の空手道の精神は、今もなお、多くの人々に受け継がれています。

船越義珍の空手道の特徴

船越義珍は空手道の教えとして記した「松濤館二十訓」として、空手道の重要な訓示を残しています。

これら二十訓の教えを読み解くと、船越義珍の空手道は、以下の3つの特徴があります。

上記の訓示から抽出できる特徴は次のとおりです:

- 礼儀と尊重の重要性:

空手道は礼に始まり礼に終るという言葉が挙げられています。これは相手や環境への敬意を示し、道徳的な価値観を重んじることを強調しています。また、「道場のみの空手と思ふな」も含め、礼儀や尊重が道場内外で一貫して重要視されていることが伺えます。 - 総合的な修練と人間性の発展:

空手には技術の向上だけでなく、心の修業や他者への思いやりも含まれています。「先づ自己を知れ而して他を知れ」や「技術より心術」などの言葉から、物事を総合的に捉え、自己理解と他者理解の両方が成長と発展につながることが示唆されています。 - 持続的な努力と成長:

訓示には修業は一生であり、「禍は懈怠に生ず」や「常に思念工夫せよ」といった表現から、継続的な努力と精進が重要であることがうかがえます。また、「凡ゆるものを空手化せよ其処に妙味あり」や「敵に因って轉化せよ」も、柔軟性や変化への適応能力が育まれるべきだと示唆しています。

船越義珍の功績

船越義珍は、空手の日本全国への普及に大きな貢献をしました。彼は、東京に渡り、空手を広める活動を始め、日本空手協会1を設立し、松濤館流を創設しました。彼の活動により、空手は、日本全国に広まり、多くの人に愛される武道となりました。

書籍紹介:空手道教範 復刻版[本/雑誌] (単行本・ムック) / 船越義珍/著

価格:3,080円(税込、送料別)

参考記事

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3492a044.9dc546e3.3492a046.e3f3cd6c/?me_id=1220950&item_id=13718814&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fneowing-r%2Fcabinet%2Fitem_img_668%2Fneobk-1318418.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

コメント